Летом 1380 года в Москву к князю Дмитрию Ивановичу пришла грозная весть: татарский владыка, темник Мамай , со всей Золотой ордой идет на Русь. Не довольствуясь силой татарской и Половецкой, хан нанял еще отряды бесермен (закаспийских мусульман), алан, черкес и крымских фрягов (генуэзцев). Мало того, он заключил союз с недругом Москвы литовским князем Ягайлом , который обещал соединиться с ним. Вести добавляли, что Мамай хочет совершенно истребить русских князей, а вместо них посадить своих баскаков; грозит даже искоренить православную веру и взамен ее ввести мусульманскую. Гонец князя рязанского Олега извещал, что Мамай уже перешел на правую сторону Дона и прикочевал к устью реки Воронежа, к пределам Рязанской земли .

Мамай. Художник В. Маторин

Дмитрий Иванович прежде всего прибег к молитве и покаянию. А затем послал гонцов во все концы своей земли с повелением, чтобы наместники и воеводы спешили с ратными людьми в Москву. Разослал также грамоты к соседним князьям русским, прося их как можно скорее идти на помощь с дружинами. Прежде всего явился на призыв Владимир Андреевич Серпуховской. Со всех сторон стали собираться в Москву ратные люди и подручные князья.

Между тем приехали послы Мамая и потребовали той же дани, которую Русь платила при хане Узбеке , и той же покорности, какая была при старых ханах. Дмитрий собрал бояр, подручных князей и духовных лиц. Духовенство говорило, что подобает утолить ярость Мамаеву великой данью и дарами, чтобы не пролилась кровь христианская. Эти советы были уважены. Великий князь одарил татарское посольство и отправил к хану со многими дарами и мирными предложениями посла Захария Тютчева. Плохая однако была надежда умилостивить злого татарина, и военные приготовления продолжались. По мере того как увеличивалось собиравшееся в Москву русское ополчение, росло в русских людях воинственное воодушевление. Недавняя победа на Воже была у всех в памяти. Росло сознание русского народного единства и русской силы.

Вскоре прискакал гонец от Захария Тютчева с новыми недобрыми вестями. Тютчев, достигнув рязанских пределов, узнал, что Мамай идет на Московскую землю и что к нему пристал не только Ягайло Литовский, но и Олег Рязанский. Олег приглашал Ягайла поделить Московские волости и уверял Мамая, что Дмитрий не отважится выйти против татар и убежит на север. Хан условился с Ягайлом и Олегом сойтись на берегах Оки первого сентября.

Весть об измене Олега Рязанского не поколебала его решимости князя Дмитрия. На общем совете положили идти навстречу Мамаю в степи, и, если можно, предупредить его соединение с Ягайлом и Олегом. Князьям и воеводам, которые не успели еще придти в Москву, Дмитрий послал гонцов с грамотами, чтобы шли к Коломне, назначенной сборным местом всех ополчений. Великий князь снарядил конный разведочный отряд, под начальством Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика. Они должны были ехать в придонскую степь под самую Орду Мамаеву, чтобы «добыть языка», т.е. пленников, от которых можно было бы в точности узнать о намерении неприятеля.

Не дождавшись вестей от этих разведчиков, Дмитрий снарядил вторую сторожу. Дорогой она повстречала Василия Тупика, отряженного от первой. Разведчики приехали в Москву и донесли князю, что Мамай идет на Русь со всей Ордой, что великие князья Литовский и Рязанский действительно с ним в союзе, но что хан не спешит: он поджидает на помощь Ягайло и ждет осени, когда на Руси поля будут убраны и Орда может воспользоваться готовыми запасами. Собираясь на Русь, хан разослал своим улусам наказ: «не пашите землю и не заботьтесь о хлебе; будьте готовы на русские хлебы».

Дмитрий Иванович повелел областным полкам спешить под Коломну к 15 августа, к Успеньеву дню. Перед походом он поехал взять благословение у святого Сергия Радонежского , в обитель Троицы. Она еще не отличалась ни каменными величественными строениями, ни главами богатых храмов, ни многочисленной братией; но уже была знаменита подвигами Сергия Радонежского. Слава его духовной прозорливости была так велика, что князья и бояре просили его молитв и благословения; митрополиты Алексей и Киприан обращались к нему за советами и помощью.

15 августа 1380 Дмитрий Иванович приехал в Троицу, в сопровождении некоторых князей, бояр и многих дворян . Надеялся он услышать от святого мужа какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню и приняв игуменское благословение, великий князь разделил с преподобным скромную монастырскую трапезу.

После трапезы игумен Сергий сказал ему:

«Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю; да видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит».

«Я уже сие сотворил, отче, – отвечал Дмитрий. – Но он наипаче с великою гордостию возносится».

«Если так, – молвил Преподобный, – то его ждет конечно погубление и запустение; а тебе от Господа Бога и Пречистыя Богородицы и святых его будет помощь, и милость, и слава».

Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву. Художник П. Рыженко

Из числа монастырской братии выдавались два инока своим высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябя; до поступления в монастырь они слыли богатырями и отличались ратными подвигами. Пересвет, в миру носивший имя Александра, был из рода брянских бояр.

«Дай мне сих двух воинов», – сказал великий князь Сергию.

Преподобный велел обоим братьям изготовиться к ратному делу. Иноки тотчас облеклись в оружие. Сергий дал каждому из них схиму с нашитым на нее крестом.

Отпуская гостей, Сергий Радонежский осенил крестом великого князя и его спутников и вновь сказал пророческим голосом:

«Господь Бог будет тебе помощник и заступник; Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя».

Преподобный Сергий был пламенный русский патриот. Он горячо любил родину и никому не уступал в ревности к ее освобождению от постыдного ига. Вещие слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил долее выступлением.

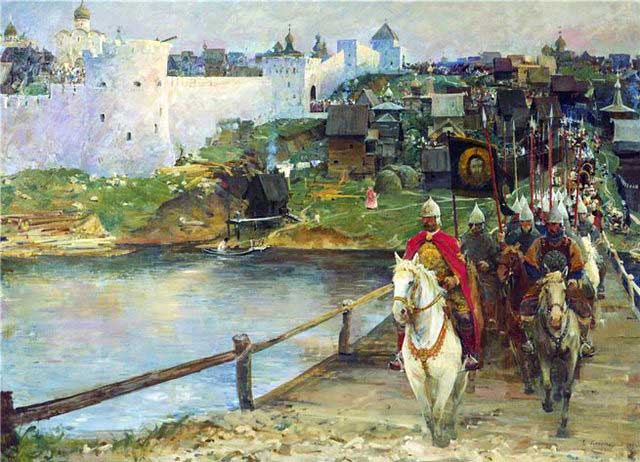

Выступление русской рати на поле Куликово

Если мы припомним сборы южнорусских князей в поход на Калку против тогда еще неведомых татар, то увидим великую разницу. Князья, Мстислав Удалой Галицкий, Мстислав Киевский, привыкшие к победам над степными варварами, отправлялись в степи шумно и весело; соперничали друг с другом; а некоторые думали, как бы напасть на врага прежде других, чтобы не разделять с ними победы и добычи. Теперь не то. Наученные горьким опытом и смиренные тяжким игом, севернорусские князья, собравшиеся вокруг Дмитрия, покорно и единодушно идут за своим вождем. Сам великий князь приготовляется к делу обдуманно и осторожно; а главное, предпринимает все с молитвой и с благословением церкви.

20 августа рать выступала в поход. Дмитрий Иванович с князьями и воеводами горячо молился в соборном Успенском храме; припадая ко гробу святого Петра митрополита . Заступавший митрополита епископ служил напутственный молебен. Из Успенского собора Дмитрий перешел в храм архангела Михаила и там поклонился гробам своего отца и деда. Затем он простился с супругой и детьми и выехал к войску. Оно запрудило все улицы и площади, прилегавшие к Кремлю. Отборная часть его выстроилась на Красной площади тылом к Большому посаду (Китай-город), а лицом к трем кремлевским воротам. Священники и диаконы осеняли крестами и кропили ратников.

Проводы ополчения на Куликово поле. Художник Ю. Ракша

Полки представляли величественное зрелище. Над войском во множестве развевались знамена на высоких древках; поднятые вверх копья имели подобие целого леса. Из среды воевод особенно выдавался сам Дмитрий Иванович как своим великокняжеским облачением, так и сановитой наружностью. Это был высокий, плотный мужчина, темноволосый, с окладистой бородой и большими, умными глазами. Ему было не более тридцати лет отроду. С ним выехал из Кремля его любимый двоюродный брат Владимир Андреевич, еще моложе Дмитрия. Вокруг них ехала свита из собравшихся в Москву подручных князей, каковы: Белозерские Федор Романович и Семен Михайлович, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Кубенский, князья Ростовские, Ярославские, Устюжские, Андрей и Роман Прозоровские, Лев Курбский, Андрей Муромский, Юрий Мещерский, Федор Елецкий.

Все Московское население высыпало на проводы ополчения. Женщины голосили, расставаясь со своими мужьями и родственниками. Остановясь перед ратью, великий князь сказал громко окружающим:

«Братия моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю русскую!»

«Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, Государь великий князь!» – отвечали из толпы.

Ударили в бубны, затрубили в трубы, и войско двинулось в поход. Во избежание тесноты, рать разделилась и пошла на Коломну тремя дорогами: одну, с Владимиром Андреевичем, великий князь Дмитрий отпустил на Бронницы, другую с Белозерскими князьями послал Болванской дорогой, а третью сам повел на Котел. За войском следовал длинный обоз. Воины сложили на телеги более тяжелые части своего вооружения. Князья и бояре имели при себе особые обозы и многочисленных слуг.

Е. Данилевский. К полю Куликову

Семейство свое и Москву великий князь на время отсутствия поручил воеводе Федору Кобылину (сын Андрея Кобылы, родоначальника царской династии Романовых ). Он взял с собой в поход десять сурожан, т. е. русских купцов, ездивших по торговым делам в Кафу (Феодосию), Сурож (Судак) и другие крымские города. Они хорошо знали южные пути, пограничные города и кочевья татар и могли служить войску как надежными проводниками, так и опытными людьми для закупки и отыскания продовольствия.

24 августа Дмитрий Иванович достиг города Коломны. Здесь встретили великого князя воеводы уже собравшихся полков, а также коломенский епископ Герасим и священники. На другой день происходил великокняжеский смотр всему войску на широком лугу. Дмитрий тут разделил все ополчение на обычные четыре полка и каждому назначил предводителей. Главный или великий полк он оставил под своим начальством; в свой полк поместил и удалых князей Белозерских. Кроме собственной московской дружины, в этом главном полку находились воеводы, начальствовавшие следующими дружинами: Коломенскою – тысяцкий Николай Васильевич Вельяминов, Владимирскою – князь Роман Прозоровский, Юрьевскою – боярин Тимофей Валуевич, Костромскою Иван Родионович Квашня, Переяславскою – Андрей Серкизович. Полк правой руки великий князь Дмитрий поручил двоюродному брату Владимиру Андреевичу Серпуховскому и придал ему князей Ярославских; под Владимиром воеводами были: бояре Данило Белоус и Константин Кононович, князь Федор Елецкий, Юрий Мещерский и Андрей Муромский. Левая рука вверена князю Глебу Брянскому, а передовой полк князьям Дмитрию и Владимиру (Друцким?).

Здесь Дмитрий Иванович окончательно убедился в измене Олега Рязанского, который до этой минуты хитрил и продолжал дружески сноситься с Дмитрием. Вероятно, это обстоятельство и побудило последнего, вместо того, чтобы перейти Оку под Коломной и вступить в пределы Рязанской земли, уклониться несколько к западу, чтобы их миновать. Может быть, он этим давал время присоединиться к нему не подошедшим ещё московским отрядам.

На следующее утро князья выступили в дальнейший поход левым прибрежьем Оки. Возле устьев Лопасны к войску присоединился Тимофей Васильевич Вельяминов; с ратниками, которые собрались в Москве уже после выступления великого князя. Дмитрий повелел войску в этом месте перевозиться за Оку. После переправы он велел сосчитать всё ополчение. Летописцы наши, очевидно, преувеличивают, говоря, что насчитали более 200.000 ратников. Мы будем ближе к истине, если предположим, что их было с небольшим сто тысяч. Но в любом случае ясно, что такой великой рати еще никогда не выставляла русская земля. А, между тем, эта рать собрана была только во владениях Московского князя и подручных ему мелких удельных князей.

Ни один из крупных князей не принял участия в славном предприятии, хотя Дмитрий всюду посылал гонцов. Князья или боялись татар, или завидовали Москве и не желали помогать её усилению. Не говоря уже об Олеге Рязанском, великий князь тверской Михаил Александрович также не пришел на помощь. Даже тесть Московского князя Дмитрий Константинович Нижегородский не прислал своих дружин зятю. Не явились ни смоляне, ни новгородцы. Дмитрий Иванович однако жалел только, что у него мало пешей рати, которая не могла всегда поспевать за конницей. Поэтому он оставил у Лопасны Тимофея Васильевича Вельяминова, чтобы тот собрал все отставшие отряды и привел бы их в главную рать.

Войско двинулось к верхнему Дону, направляясь вдоль западных рязанских пределов. Великий князь строго наказал, чтобы ратники на походе не обижали жителей, избегая всякого повода раздражать Рязанцев. Весь переход совершился скоро и благополучно. Сама погода ему благоприятствовала: хотя начиналась осень, стояли ясные, теплые дни, и почва была сухая.

Во время похода к Дмитрию Ивановичу прибыли со своими дружинами два Ольгердовича , Андрей Полоцкий, княживший тогда во Пскове, и Дмитрий Корибут Брянский. Этот последний, подобно брату Андрею, поссорившись с Ягайлом, временно вступил в число подручников князя Московского. Ольгердовичи славились воинской опытностью и могли быть полезными на случай войны с их братом Ягайлом.

Великий князь постоянно собирал вести о положении и намерениях неприятелей. Он отрядил вперед расторопного боярина Семена Мелика с отборной конницей. Ей дано поручение ехать под самую татарскую сторожу. Приблизясь к Дону, Дмитрий Иванович остановил полки и на месте, называвшемся Березой, подождал отставшую пешую рать. Тут явились к нему дворяне, присланные боярином Меликом с захваченным в плен татарином из свиты самого Мамая. Он рассказал, что хан стоит уже на Кузьминской гати; подвигается вперед медленно, ибо все ожидает Олега Рязанского и Ягайла; о близости Дмитрия он пока не ведает, полагаясь на Олега, который уверял, что Московский князь не отважится выйти навстречу. Однако можно думать, что дня через три Мамай перейдет на левую сторону Дона. В то же время пришли вести, что Ягайло, выступивший на соединение с Мамаем, стоял уже на Упе у Одоева.

Дмитрий Иванович начал совещаться с князьями и воеводами.

«Где давать битву? – спрашивал он. – Дожидаться ли татар на этой стороне или перевозиться на ту сторону?»

Мнения разделились. Некоторые склонялись к тому, чтобы не переходить реку и не оставлять у себя в тылу литву и рязанцев. Но другие были противного мнения, в том числе и братья Ольгердовичи, которые с убедительностью настаивали на переправе за Дон.

«Если останемся здесь, – рассуждали они, – то дадим место малодушию. А если перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве. Зная, что бежать некуда, воины будут сражаться мужественно. А что языки страшат нас несметной татарской силой, то не в силе Бог, но в правде». Приводили также Дмитрию известные по летописям примеры его славных предков: так, Ярослав, переправясь за Днепр, победил окаянного Святополока; Александр Невский, перейдя реку, поразил Шведов.

Великий князь принял мнение Ольгердовичей, сказав осторожным воеводам:

«Ведайте, что я пришел сюда не затем, чтобы на Олега смотреть или реку Дон стеречь, но дабы русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Лучше было бы нейти против безбожных татар, нежели, пришед и ничтоже сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон и там или победим, или сложим свои головы за братью наших христиан».

На решимость Дмитрия немало подействовала и грамота, полученная от игумена Сергия. Он вновь благословил князя на подвиг, побуждал биться с татарами и обещал победу.

7 сентября 1380 г., накануне Рождества Богородицы, русское войско придвинулось к самому Дону. Великий князь велел наводить мосты для пехоты, а для конницы искать бродов – Дон в тех местах не отличается ни шириной, ни глубиной течения.

Действительно, нельзя было терять ни одной минуты. К великому князю прискакал со своей сторожей Семен Мелик и доложил, что он уже бился с передовыми татарскими наездниками; что Мамай уже на Гусином броду; он теперь знает о приходе Дмитрия и спешит к Дону, чтобы загородить русским переправу до прибытия Ягайла, который уже двинулся от Одоева навстречу Мамаю.

Предзнаменования в ночь перед Куликовской битвой

К ночи русская рать успела переправиться за Дон и расположилась на лесистых холмах при впадении в него реки Непрядвы. За холмами лежало широкое десятиверстное поле, называвшееся Куликовым; посреди его протекала речка Смолка. За ней разбила свой стан орда Мамая, который пришел сюда уж к ночи, и не успел помешать русской переправе. На самом возвышенном месте поля, Красном холме, поставлен был шатер хана. Окрестности Куликова поля представляли овражистую местность, были покрыты кустарником, а отчасти лесными зарослями на влажных местах.

В числе главных воевод у Дмитрия Ивановича находился Дмитрий Михайлович Боброк, волынский боярин. В те времена в Москву приходили многие бояре и дворяне из Западной и Южной Руси. К таким выходцам принадлежал и один из безудельных князей Волынских, Дмитрий Боброк, женатый на сестре Московского князя, Анне. Боброк уже успел отличиться несколькими победами. Он слыл человеком очень искусным в ратном деле, даже знахарем. Он умел гадать по разным знамениям, и вызвался показать великому князю приметы, по которым можно узнать судьбу предстоявшего сражения.

Летописное сказание повествует, что ночью великий князь и Боброк выехали на Куликово поле, стали между обеих ратей и начали прислушиваться. До них доносились великий клич и стук, как будто происходило шумное торжище или город строили. Позади татарского стана слышались завывания волков; на левой стороне клектали орлы и граяли вороны; а на правой стороне, над рекой Непрядвой, вились стаи гусей и уток и плескали крыльями, как перед страшной бурей.

«Что слышал, господине княже?» – спросил Волынец.

«Слышал, брате, страх и грозу велию», – отвечал Дмитрий.

«Обратись, княже, на полки русские».

Дмитрий повернул коня. На русской стороне Куликова поля была тишина великая.

«Что, господине, слышишь?» – переспросил Боброк.

«Ничего не слышу, – заметил великий князь; – только видел я будто зарево, исходящее от многих огней».

«Господине княже, благодари Бога и всех святых, – молвил Боброк: – огни суть доброе знамение».

«Есть у меня еще примета» – сказал он, сошел с коня и припал к земле ухом. Долго прислушивался, потом встал и понурил голову.

«Что же, брате?» – спросил Дмитрий.

Воевода не отвечал, был печален, даже заплакал, но наконец заговорил:

«Господине княже, то две приметы: одна тебе на велию радость, а другая на велию скорбь. Слышал я землю горько и страшно плачущую надвое: на одной стороне будто женщина кричит татарским голосом о чадах своих; а на другой стороне будто девица плачет и в великой печали. Уповай на милость Божию: ты одолеешь поганых татар; но воинства твоего христианского падет многое множество».

Если верить сказанию, в ту ночь волки страшно выли на Куликовом поле, и было их такое множество, как будто сбежались со всей вселенной. Всю ночь также слышались граяния воронов и клектанье орлов. Хищные звери и птицы как бы чуяли запах многочисленных трупов.

Описание Куликовской битвы

Утро 8 сентября было очень туманно: густая мгла мешала видеть движение полков; только на обеих сторонах Куликова поля раздавались звуки воинских труб. Но часу в 9-м туман начал рассеиваться, и солнце осветило русские полки. Они заняли такое положение, что правым боком упирались в овраги и дебри речки Нижнего Дубика, впадающей в Непрядву, а левым в крутоярье Смолки, там, где она делает северный заворот. На правом крыле битвы Дмитрий поставил братьев Ольгердовичей, а князей Белозерских поместил на левом. Пехота большей частью была выставлена в передовой полк. Этим полком по-прежнему начальствовали братья Всеволодовичи; к нему же присоединились боярин Николай Васильевич Вельяминов с Коломенцами. В большом или среднем полку под самим великим князем воеводствовали Глеб Брянский и Тимофей Васильевич Вельяминов. Кроме того, Дмитрий отрядил еще засадный полк, который поручил брату Владимиру Андреевичу и упомянутому боярину Дмитрию Боброку. Этот конный полк стал в засаду за левым крылом в густой дубраве над рекой Смолкой. Полк был помещен так, что мог легко подкрепить сражающихся, а кроме того прикрывал обозы и сообщение с мостами на Дону, единственный путь отступления в случае неудачи.

Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов

Великий князь на коне объезжал перед битвой ряды воинов и говорил им: «Возлюбленные отцы и братия, Господа ради и Пречистой Богородицы и своего ради спасения подвизайтеся за православную веру и за братию нашу».

На челе великого или главного полку стояла собственная дружина великого князя и развевалось его большое черное знамя с вышитым на нем ликом Спасителя. Дмитрий Иванович снял с себя златотканую великокняжую приволоку; возложил ее на любимца своего боярина Михаила Бренка, посадил его на своего коня и велел носить перед ним большое черное знамя. А сам покрылся простым плащом и пересел на другого коня. Он поехал в сторожевом полке, чтобы впереди его собственноручно ударить на врагов.

Тщетно князья и воеводы удерживали его. «Братия моя милая, – отвечал Дмитрий. – Если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду – вместе с вами».

Часов в одиннадцать утра двинулась татарская рать на битву к середине Куликова поля. Страшно было смотреть на две грозные силы, шедшие друг на друга. Русское воинство отличалось червлеными щитами и светлыми доспехами, сиявшими на солнце; а татарское от своих темных щитов и серых кафтанов издали походило на черную тучу. Передний татарский полк, как и русский, состоял из пехоты (может быть, наемные генуэзские кондотьеры). Она двигалась густой колонной, задние ряды клали свои копья на плечи передних. В некотором расстоянии друг от друга рати вдруг остановились. С татарской стороны выехал на Куликово поле воин огромного роста, подобный Голиафу, чтобы по обычаю тех времен начать битву единоборством. Он был из знатных людей и назывался Челубей.

Увидел его инок Пересвет и сказал воеводам: «Сей человек себе подобного ищет; я хочу с ним видеться». «Преподобный отец игумен Сергий, – воскликнул он, – помоги мне молитвою своею». И с копьем поскакал на врага. Татарин понесся ему навстречу. Противники ударили друг на друга с такой силой, что кони их упали на колени, а сами они мертвыми поверглись на землю.

Победа Пересвета. Художник П. Рыженко

Тогда двинулись обе рати. Дмитрий показал пример воинской отваги. Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошел черед до этого последнего, и он опять принял личное участие в битве. А хан Мамай наблюдал сражение с вершины Красного холма.

Скоро место Куликовской битвы сделалось до того тесным, что ратники задыхались в густой свалке. Расступиться в сторону было некуда; с обоих боков препятствовало свойство местности. Такой страшной битвы никто из русских и не помнил. «Копья ломались как солома, стрелы падали дождем, а люди падали как трава под косой, кровь текла ручьями». Куликовская битва была по преимуществу рукопашная. Многие умирали под конскими копытами. Но и кони едва могли двигаться от множества трупов, которым покрылось поле битвы. В одном месте одолевали татары, в другом русские. Воеводы передней рати большей частью скоро пали геройской смертью.

Пешая русская рать уже полегла в бою. Пользуясь превосходством в числе, татары расстроили наши передние полки и стали напирать на главную рать, на полки Московский, Владимирский и Суздальский. Толпа татар прорвалась к большому знамени, подрубила у него древко и убила боярина Бренка, приняв его за великого князя. Но Глеб Брянский и Тимофей Васильевич успели восстановить порядок и опять сомкнуть большой полк. На правой руке Андрей Ольгердович одолевал татар; но не дерзал гнаться за неприятелем, чтобы не отдаляться от большого полку, который не подвигался вперед. На последний навалило сильное татарское полчище и пыталось его прорвать; и тут многие воеводы уже были убиты.

Дмитрий и его помощники поставили в Куликовской битве полки таким образом, что татары не могли их охватить ни с какой стороны. Им оставалось только где-либо прорвать русский строй и тогда ударить ему в тыл. Видя неудачу в центре, они с яростью устремились на левое наше крыло. Здесь некоторое время кипел самый ожесточенный бой. Когда начальствовавшие левым полком князья Белозерские все пали смертью героев, этот полк замешался и стал подаваться назад. Большому полку угрожала опасность быть обойденным; все русское войско было бы приперто к Непрядве и подверглось бы истреблению. Уже раздавались на Куликовом поле неистовое гиканье и победные клики татар.

И. Глазунов. Временный перевес татар

Но уже давно князь Владимир Андреевич и Дмитрий Волынец из засады следили за битвой. Молодой князь рвался в бой. Нетерпение его разделяли и многие другие пылкие юноши. Но опытный воевода сдерживал их.

Жестокая Куликовская битва длилась уже часа два. Доселе татарам помогало еще то обстоятельство, что солнечный свет ударял русским прямо в очи, и ветер дул им в лицо. Но мало-помалу солнце зашло сбоку, а ветер потянул в другую сторону. Уходившее в беспорядке левое крыло и гнавшая его татарская рать поравнялись с дубравой, где стоял засадный полк.

«Теперь и наш час приспел! – воскликнул Боброк. – Дерзайте братия и други. Во имя Отца и Сына и Святого Духа»!

В. Маторин, П. Попов. Удар Засадного полка

«Как соколы на журавлиное стадо», устремилась русская засадная дружина на татар. Это неожиданное нападение свежего войска смутило врагов, утомленных долгой битвой на поле Куликовом и потерявших свой воинский строй. Они скоро были совершенно разбиты.

Между тем, Дмитрий Ольгердович, помещенный со своим отрядом за большим полком (в резерве), закрыл его бок, открывшийся с отступлением левого крыла, и главная татарская сила, продолжавшая напирать на большой русский полк, не успела его расстроить. Теперь же, когда значительная часть неприятельского войска была рассеяна и засадная дружина подоспела Выступление русской рати на поле Куликово/pна помощь главной рати, последняя пошла вперед. Татары, горячо нападавшие в начале боя, успели уже утомиться. Главная их рать дрогнула и стала отходить назад. На спуске Красного Холма, подкрепленные последними ханскими силами, татары около своих таборов приостановились и вновь вступили в бой. Но ненадолго. Русские охватывали врагов со всех сторон. Все татарское полчище обратилось в дикое бегство с Куликова поля. Сам Мамай и его ближние мурзы на свежих конях поскакали в степь, оставив стан со множеством всякого добра победителям. Русские конные отряды гнали и били татар до самой реки Мечи, на расстоянии приблизительно сорока верст; причем захватили множество верблюдов, навьюченных разным имуществом, а также целые стада рогатого и мелкого скота.

«Но где же великий князь?» – спрашивали друг друга по окончании Куликовской битвы оставшиеся в живых князья и воеводы.

Владимир Андреевич «стал на костях» и велел трубить сбор. Когда воинство сошлось, Владимир начал расспрашивать, кто видел великого князя. Во все стороны поля Куликова он разослал дружинников искать Дмитрия и обещал большую награду тому, кто найдет его.

Наконец, два костромича, Федор Сабур и Григорий Хлопищев, усмотрели великого князя, лежащего под ветвями срубленного дерева; он был жив. Князья и бояре поспешили на указанное место и поклонились до земли великому князю.

Дмитрий с трудом открыл глаза и встал на ноги. Шлем и латы его были иссечены; но защитили его самого от острия мечей и копий. Однако тело было покрыто язвами и ушибами. Имея в виду значительную тучность Дмитрия, мы поймем, до какой степени он был утружден продолжительной битвой и как был оглушен ударами, большая часть которых пришлась по голове, плечам и животу, особенно когда он лишился коня и пеший отбивался от врагов. Наступала уже ночь. Дмитрия посадили на коня и отвезли в шатер.

Следующий день был воскресный. Дмитрий прежде всего помолился Богу и возблагодарил Его за победу; потом выехал к воинству. С князьями и боярами он начал объезжать Куликово поле. Печально и ужасно было зрелище поля, покрытого кучами трупов и лужами запекшейся крови. Христиане и татары лежали, смешавшись друг с другом. Князья Белозерские Федор Романович, сын его Иван и племянник Семен Михайлович, лежали вкупе с некоторыми своими родичами и многими дружинниками. Считая с Белозерскими, пало в Куликовской битве до пятнадцати русских князей и княжат, в том числе два брата Тарусские и Дмитрий Монастырев.

Поле Куликово. Стояние на костях. Художник П. Рыженко

Проливал слезы великий князь над трупами своего любимца Михаила Андреевича Бренка и большого боярина Николая Васильевича Вельяминова. В числе убитых находились также: Семен Мелик, Валуй Окатьевич, Иван и Михаил Акинфовичи, Андрей Серкизов и многие другие бояре и дворяне. Инок Ослябя также был в числе павших.

Великий князь восемь дней оставался близ места Куликовской битвы, давая время войску погребсти своих братьев и отдохнуть. Он приказал сосчитать число оставшейся рати. Нашли налицо только сорок тысяч; следовательно, гораздо более половины пришлось на долю убитых, раненых и малодушных, покинувших свои знамена.

Меж тем, Ягайло Литовский 8 сентября находился от места Куликовской битвы только на один день пути. Получив весть о победе Дмитрия Ивановича Московского, он поспешно пошел назад.

Обратный путь войска Дмитрия Донского с Куликова поля

Наконец русская рать выступила в обратный поход с Куликова поля. Обоз ее увеличился множеством захваченных у татар кибиток, нагруженных одеждами, оружием и всяким добром. Русские везли на родину многих тяжко раненых воинов в колодах из распиленного вдоль отрубка с выдолбленной серединой. Проходя вдоль западных Рязанских пределов, великий князь вновь запретил войску обижать и грабить жителей. Но, кажется, на этот раз дело не обошлось без некоторых враждебных столкновений с рязанцами. Когда Дмитрий, оставив позади главное войско, с легкой конницей прибыл в Коломну (21 сентября), у городских ворот его встретил тот же епископ Герасим, совершивший благодарственный молебен. Побыв в Коломне дня четыре, великий князь поспешил в Москву.

Гонцы уже давно известили жителей о славной победе в Куликовской битве, и настало народное ликование. 28 сентября Дмитрий торжественно вступил в Москву. Его встречали радостная супруга, множество народа, духовенство с крестами. Литургия и благодарственный молебен были совершены в Успенском храме. Дмитрий оделял убогих и нищих, а в особенности вдов и сирот, оставшихся после убиенных воинов.

Из Москвы великий князь с боярами отправился в монастырь Троицы. «Отче, твоими святыми молитвами я победил неверных, – говорил Дмитрий игумену Сергию». Великий князь щедро одарил монастырь и братию. Тела иноков Пересвета и Ослябя были погребены под Москвой в Рождественской церкви Симонова монастыря, основателем которого был родной племянник Сергия Радонежского, Федор, в то время духовник великого князя Дмитрия. Тогда же были основаны многие храмы в честь Рождества Богородицы, так как победа совершилась в день этого праздника. Русская церковь установила ежегодно праздновать память по убиенным на Куликовом поле в субботу Дмитровскую, ибо 8 сентября 1380 года пришлось в субботу.

Значение Куликовской битвы

Московский народ радовался великой победе и прославлял Дмитрия с братом его Владимиром, дав первому прозвание Донского, а второму Храброго . Русские надеялись, что Орда повержена во прах, и ярмо татарское сброшено навсегда. Но этой надежде не было суждено сбыться так скоро. Два года спустя Москве предстояло быть сожжённой во время похода хана Тохтамыша !

Но чем ближе знакомимся мы с подвигом, совершённым Дмитрием Донским в 1380 году, тем более убеждаемся в его величии. В настоящее время нам нелегко представить, каких трудов стоило пятьсот лет назад Московскому великому князю собрать и вывести на поле Куликовской битвы сто или полтораста тысяч человек! И не только собрать их, но и сплотить довольно разнообразные части этого ополчения в единое воинство. Слава Куликовской победы усилила народное сочувствие к московским собирателям Руси и немало способствовала делу государственного объединения.

По произведениям крупнейшего русского историка Д. Иловайского

Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского перед Куликовской битвой?

В Рогожской и Симеоновской летописях за 1380-й год-нет упоминаний о встрече Дмитрия Донского с Сергием Радонежским.Нет сведений и ученика Сергия Радонежского Епифания о подобной встрече в работе "Слово похвально преподобному отцу нашему Сергию"(1412г).Существовало также "Житие Сергия Радонежского" ,написанное тем же автором в 1418г.Но текст этого сочинения не сохранился..

Тем не менее есть вариант данного "Жития" в редакции Пахомия Сербского.Он был написан уже во второй половине 15-го века,спустя 20-30 лет после смерти Епифания.В этом варианте есть сведения о том,что Сергий Радонежский якобы благословлял Дмитрия Донского перед Куликовской битвой.С 17-го века легенда о благословении Дмитрия Донского Сергием Радонежским твёрдо входит в церковно -историческую литературу.Первым таким произведением становится "Сказание о Мамаевом побоище",которое по стилю изложения сильно напоминает "Слово о полку Игореве".

Взаимоотношения Сергия Радонежского и Дмитрия Донского нельзя рассматривать в отрыве от церковного конфликта Москвы с Византией..К началу правления Дмитрия Донского митрополитом на Руси был Алексий..Алексий был утверждён митрополитом в Константинополе.В 1376г.константинопольский патриарх,узнав о болезни Алексия,назначает новым митрополитом Киприана Сербского.Киприан прибывает в Москву.Будущий князь Дмитрий Донской отвергает Киприана Сербского в качестве нового митрополита,так как митрополит Алексий был ещё жив.Киприан подвергает анафеме московского князя Дмитрия,тем более ещё по дороге в Москву Киприан подвергся нападению и был ограблен разбойничьей шайкой.

Киприан уезжает в Киев.Он становится митрополитом Литовским и Киевским.Таким образом на Руси стало два митрополита:Алексий и Киприан..Кого поддерживает в данном конфликте Сергий Радонежский?Он поддерживает Киприана-ставленника Константинополя.

Митрополит Алексий,конечно же думал о своём приемнике.Алексию хотелось видеть своим приемником Сергия Радонежского.Сергий Радонежский естественно отказывается.По церковным источникам-Сергий так называет причину своего отказа:"От юности своей-я не был златоносцем,в старости же тем более хочу пребывать в нищете".Можно ли считать такую причину истинной,зная о том,что Сергий Радонежский в этот период поддерживает Киприана?

В 1378г. умерает митрополит Алексий.Дмитрий выдвигает в качестве нового

митрополита кандидатуру Михаила(Митяя).Какова была реакция Сергия

Радонежского -он отказывается признать Михаила новым

митрополитом,сохраняя верность Киприану.Он попрежнему советует Дмитрию

поддержать кандидатуру Михаила.Дмитрий Донской был вынужден отправить

Михаила в Константинополь для утверждения константинопольским

патриархом.При этом Михаил грозит Серегию Радонежскому разорить его

обитель после возвращения из Византии.

По дороге в Византию Михаил гибнет.Дмитрий Донской,спустя полгода после

Куликовской битвы приглашает в Москву Киприана и объявляет его новым

митрополитом всея Руси.

Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского?

Дмитрий Володихин о Куликовской битве.

Ряд современных историков утверждает, что никакого благословения князя на битву не было и быть не могло.

И трудно назвать их убежденность в этом чисто научной. Очень уж неудобно некоторым признавать роль Церкви в победе на Куликовом поле. Так было ли благословение?

Битва на поле Куликовом — одно из ключевых событий русской истории. Оно вошло в учебники, монографии, в живопись и литературу. И почти всегда историю о великом походе князя Дмитрия Ивановича на Дон сопровождает рассказ про то, как московский правитель получил благословение у Сергия Радонежского. Этот краткий, но величественный сюжет знаком миллионам людей. Его любят, его держат около сердца, о нем вспоминают с теплой улыбкой.

И вот в позднесоветское время появляется гипотеза: всё это выдумка, «церковная легенда». Что, в сущности, означает «поповские бредни». Да-да, именно так. Слов подобных не произносят и не пишут, но они подразумеваются. Форма, в которой была выражена идея гипотезы, — чисто научная, но суть ее, глубинная суть, очень далека от науки. Хотелось бы напомнить одно обстоятельство. Сильнейший сторонник подобного взгляда Владимир Кучкин опубликовал статью «О ро-ли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы» на страницах сборника «Вопросы научного атеизма» (1988).

С тех пор к чисто научной, на первый взгляд, полемике всегда и неизменно примешивается глухой подтекст, связанный с верой и безбожием.

Поездка в лесную обитель

Про визит государя московского в Сергиев монастырь повествует «Сказание о Мамаевом побоище».

Троице-Сергиева лавра. Э. Лисснер. 1907

Великий князь Дмитрий Иванович незадолго до отбытия войск в поход против Мамая ездил с Серпуховским князем Владимиром Андреевичем на поклон к Сергию Радонежскому. Правитель желал получить от игумена лесной обители благословение перед трудным и опасным делом. Сергий упросил князя отстоять Литургию, а затем — разделить трапезу. Князь, в замешательстве, просил Сергия отпустить его, «ибо пришли к нему вестники, что уже приближаются поганые татары». Но тот задержал Дмитрия Ивановича, сказав: «Это твое промедление двойным для тебя послушанием обернется. Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы плетутся». Князь не посмел ослушаться, откушал монастырского хлеба. Тогда Сергий «…окропил его священной водою и все христолюбивое его войско и осенил великого князя крестом Христовым — знамением на челе». Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником». И добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

Половцами в ту пору иногда, по старой памяти, называли ордынцев.

Дмитрий Иванович попросил у игумена двух воинов из иноческой братии — Александра Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Сергий призвал к себе обоих и велел отправляться с Дмитрием Ивановичем, «ибо были известными в сражениях ратниками, не одно нападение встретили». Преподобный дал им «…вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Вернувшись из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий Иванович пошел к митрополиту Киприану и рассказал о благословении Сергия. Тот велел держать всё услышанное в тайне. Во время битвы схимник Пересвет сошелся с ордынским богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу смертельные удары копьями…

Подробный рассказ о том, как великий князь московский получал благословение у святого Сергия, есть только в одном источнике по истории Куликовской битвы. Это, как уже говорилось, «Сказание о Мамаевом побоище». В летописях ничего подобного нет. Неизвестно, когда «Сказание» было создано. Большинство историков склоняются к тому, что от победы 1380 года до времени, когда возникло это литературное произведение, лет сто, а то и сто пятьдесят. Проще говоря, это поздний памятник. А потому и вызывает сомнения: до какой степени память о давних событиях искажена в нем? До какой степени можно искать в нем правду факта, а не художественный вымысел?

Критический взгляд

Многие усомнились в достоверности «Сказания…» Помимо уже названного Кучкина, это и Вадим Егоров, и Игорь Данилевский.

Ими выдвинуто множество аргументов. Некоторые доводы легковесны, но другие заслуживают самого пристального внимания.

Так, например, как мог Дмитрий Иванович летом 1380 года беседовать в Москве с митрополитом Киприаном, если сам же его изгнал двумя годами ранее? Обстоятельства поставления Киприана в сан вызывали сомнения в его каноничности. Вместо него митрополичью кафедру занял Пимен, притом сделал это с помощью мошенничества, а потому на Москве его как законного митрополита не приняли. Важнее другое: и Пимен, поставленный в сан Константинопольским патриархом, не успел добраться до Московской Руси к тому времени, когда начались сборы перед выходом на Мамая. Иными словами, Москва вообще не имела на тот момент никакого митрополита.

Так, например, как мог Дмитрий Иванович летом 1380 года беседовать в Москве с митрополитом Киприаном, если сам же его изгнал двумя годами ранее? Обстоятельства поставления Киприана в сан вызывали сомнения в его каноничности. Вместо него митрополичью кафедру занял Пимен, притом сделал это с помощью мошенничества, а потому на Москве его как законного митрополита не приняли. Важнее другое: и Пимен, поставленный в сан Константинопольским патриархом, не успел добраться до Московской Руси к тому времени, когда начались сборы перед выходом на Мамая. Иными словами, Москва вообще не имела на тот момент никакого митрополита.

Но, возможно, разговор состоялся в 1378 году, когда Киприан ненадолго приезжал в Москву. Тогда и благословение Сергия относится не к преддверию Куликовской битвы, а к кануну другой, не столь значительной победы над ордынцами — на реке Воже. Она-то совершилась именно в 1378 году.

Мог ли Сергий дать благословение великому князю, когда тот находился в затяжном конфликте с Церковью? Изгнав Киприана, Дмитрий Иванович попытался сделать митрополитом своего ставленника, Михаила-Митяя. Московское монашество отнеслось к нему, «новоуку во иночестве», крайне отрицательно. Киприана же наше иночество, включая и Сергия, готово было принять. Господь не попустил Михаилу-Митяю занять митрополию: он умер по дороге в Константинополь, где его должны были поставить в сан. Не управлял митрополией ни дня. Досталась она Пимену… Но отношения между Сергием и великим князем на почве «митяевщины» крепко испортились.

Почему в «Житии» преподобного Сергия нет ни слова о посылке двух иноков? Про благословение там кратко упоминается, но раз иноки Пересвет и Ослябя не упомянуты, стоит ли верить остальному?

Разве позволительно инокам, тем более схимникам, браться за оружие и проливать кровь на ратном поле? Стоит ли после этого верить в двух посланцев Сергия, сражавшихся на поле Куликовом? Может, их вовсе не отправлял Сергий? Не являлись ли они митрополичьими боярами, т. е. людьми, служившими как воины или администраторы, но не имевшими касательства к иночеству?

Если посмотреть внимательно на карту, неужели не станет ясным, что Дмитрий Иванович никак не мог посетить Сергия во главе войска? Ведь Троицкий монастырь находится от Москвы в прямо противоположном направлении, чем Коломна, где был назначен сбор русских ратей! Если бы московские полки пришли к Сергию, они увеличили бы свой маршрут более чем в полтора раза. А сборы на войну требовали большой спешки…

Критика критики

Солидно ли звучат доводы лагеря «критиков»? О да, от них невозможно отмахнуться.

Солидно ли звучат доводы лагеря «критиков»? О да, от них невозможно отмахнуться.

Но каждый из них при ближайшем рассмотрении выглядит небесспорным.

Имеет смысл пройтись «по пунктам», показывая слабые стороны каждого.

Прежде всего, в 1380 году Дмитрий Иванович помирился с Киприаном. Через несколько месяцев после победы над Мамаем великий князь, по словам летописи, «послал игумена Федора Симановского, отца своего духовного, в Киев по митрополита по Киприана, зовучи его на Москву к собе на митрополью». Хроника перемещений Киприана по Руси для 1380 года не известна. Он, как и Пимен, побывал в Константинополе, после чего оба вернулись на Русь. Киприан мог обогнать и Пимена и посетить Москву. Даже если Киприан не добрался до Москвы, он мог вступить в переписку с великим князем и московским духовенством, и следы этой переписки донесло, в измененном виде, «Сказание о Мамаевом побоище». В любом случае, быстрое примирение сразу после победы над Мамаем показывает: скорее какие-то переговоры меж ним и Дмитрием Ивановичем велись еще до нее; свидание меж ними не столь уж невозможно, а установление добрых отношений весьма вероятно.

А вот в 1378 году никакой диалог не был возможен: «митяевщина» была в разгаре.

Мог ли Сергий благословить правителя, жестоко обидевшего Церковь? Да странно было бы отказать в благословении главе христианского воинства, идущего пить смертную чашу! В роковые моменты лишь ничтожная личность принимается холить и лелеять прежние обиды. Разве уместно обряжать преподобного Сергия в одежки ничтожества?!

Сведений о посылке двух иноков с великим князем в «Житии» нет… поскольку составителя «Жития» никто не обязывал их туда включать. Точности от подобного памятника ждать не приходится. Это ведь не летопись!

Инокам драться в смертном бою неуместно. Однако это еще не повод отрицать достоверность «Сказания…» В раннем, самом достоверном летописном повествовании о событиях 1380 года среди знатных людей, павших на поле, назван Александр Пересвет. Другая летопись называет его бывшим брянским боярином. Выходит, герой поединка с Челубеем все же присутствовал в русском войске. И не молился за стеной ратников, а сам бился с ордынцами. Нигде, ни в каком месте он не именуется «митрополичьим боярином». Но послушником при Троицком монастыре он вполне мог быть.

Иными словами, Пересвет и Ослябя ко времени визита великого князя к Сергию, возможно, еще не приняли иноческих обетов, а значит, могли на время скинуть подрясники, чтобы надеть кольчуги.

Предполагают и другое. В условиях «священной войны», от которой зависела судьба Руси и русского Православия, Пересвет мог душу свою положить ради братьев своих, пойдя на явное нарушение обетов. Люди на многое способны в экстремальных условиях…

Что же касается «христолюбивого войска», окропленного Сергием, то и тут не видно никакой нелепости или нестыковки. В «Сказании…» вовсе не говорится, что великий князь привел с собой к Сергию всю московскую дружину, и тем более все полки русские. Но его и князя Владимира Андреевича сопровождала вооруженная свита. Ее-то и назвал автор «Сказания…» христолюбивым войском. Главные силы в то время не трогались из столицы, ожидая Дмитрия Ивановича.

«Сказание…» в целом — поздний источник? Да, скорее всего, именно так. Но не настолько поздний, чтобы в нем не могли отразиться воспоминания участников битвы, бережно хранимые их потомками. К тому же автор его мог использовать гораздо более ранние летописи, не дошедшие до наших дней.

Остается сделать вывод: действительно, «Сказание о Мамаевом побоище» вызывает много вопросов. В том числе и сюжет, связанный с благословением Сергия. На некоторые из них невозможно ответить со строгой определенностью: не располагают историки машиной времени, они могут лишь судить о древних временах по текстам, дошедшим до наших дней… А тексты не всегда кристально прозрачны. Ответы, прозвучавшие из стана «критиков», сами по себе — всего лишь размышление о более или менее вероятном ходе событий 1380 года. Стоящая за ними гипотеза по многим позициям выглядит слабее традиционной точки зрения.

Словом, нет оснований раз навсегда сбрасывать со счетов «Сказание о Мамаевом побоище».

Взгляд с другой стороны

Известный специалист по истории русского средневековья Николай Борисов несколько раз брался за изучение истории с благословением преподобного Сергия. В статьях и книге, посвященной основателю Троице-Сергиевой Лавры, историк показал, сколь глубоко он знает доводы и контрдоводы обоих «лагерей». Окончательный «приговор» ученого звучит так: «Все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст. Поэтому я убежден, что эта история — не выдумка троицких монахов XVI века, а то, что действительно происходило летом 1380 года».

Известный специалист по истории русского средневековья Николай Борисов несколько раз брался за изучение истории с благословением преподобного Сергия. В статьях и книге, посвященной основателю Троице-Сергиевой Лавры, историк показал, сколь глубоко он знает доводы и контрдоводы обоих «лагерей». Окончательный «приговор» ученого звучит так: «Все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст. Поэтому я убежден, что эта история — не выдумка троицких монахов XVI века, а то, что действительно происходило летом 1380 года».

Современный историк Ольга Плотникова замечает: в одном из летописных рассказов о битве на поле Куликовом «Дмитрий Иванович… показан как защитник православной веры, — а также как великий князь всей земли Русской. Мамай же показан не только как захватчик, но и как гонитель христианства, желающий уничтожить Русь как таковую… и в этом же тексте мы читаем благословение Сергия Радонежского, полученное Дмитрием Ивановичем за два дня до битвы. Тем самым подчеркивается богоугодность битвы, единство русского князя и православной Церкви…»

Таким образом, не только факт важен — было ли благословение, не было ли — но и более широкий культурный контекст вокруг всей этой ситуации. «В истории благословение Сергия стало символом единения народа, власти и Церкви перед лицом внешнего врага», — пишет Ольга Плотникова. Что это значит? А прежде всего то, что Церковь в целом поддержала Дмитрия Ивановича, идущего против ордынцев. И на протяжении многих поколений память об этом хранили как духовное сокровище.

Древнейший и самый достоверный летописный рассказ о битве на поле Куликовом содержит яркий зачин: «Мамай нечестивый люто гневавшийся на великого князя Дмитрия… собрался с силою многою, хотя пленити землю Русскую. Услышав об этом, князь великий Дмитрий Иванович, собрав множество воинов, пошел против них, хотя оборонить свою отчину и за святые церкви и за православную веру христианскую и за всю Русскую землю». Победив ордынцев и встав «на костях», Дмитрий Иванович, по слову той же летописи, «благодарил Бога и хвалил дружину свою, которая крепко билась с иноплеменниками… и дерзала по Боге за веру христианскую…» Видна очевидная христианская подоплека действий правителя. Он действует как защитник земли, веры и Церкви.

То же самое нетрудно разглядеть и в древней эпической поэме «Задонщина». Собираясь в поход, Дмитрий Иванович предстает защитником веры, и святые блаженные князья Борис и Глеб, его родня, споспешествуют его намерению. Вот так рассказывает об этом «Задонщина»: «Князь великий… вступив во златое свое стремя, и взяв свой меч в правую руку, помолился Богу и Пречистой Его матери. Солнце ему ясно на востоке сияет…, а Борис и Глеб молитву воздают за сродники своя…» Оглядывая дружину, правитель выражает уверенность: русские ратники готовы «головы свои положить за землю за Русскую и за веру христианскую».

Одна из летописей сообщает, что благословение было князем получено, хотя и другим путем. За несколько суток до битвы в донской стан Дмитрия Ивановича прибыли посланцы от Сергия, доставившие «благословенную грамоту». Там, среди прочего, говорилось: «Поможет тебе Бог и Святая Троица!»

Таким образом, прав Николай Борисов: контекст истории с благословением таков, что князь чувствовал себя верным слугой Бога, видел поддержку Церкви и намеревался сыграть роль ее защитника. Благословение со стороны Сергия в подобных обстоятельствах выглядит уместным и естественным шагом.

***

Остается подвести итоги. Скорее всего, благословение в 1380 году было Дмитрием Ивановичем от Сергия так или иначе получено. Подробно об этом повествует одно лишь «Сказание о Мамаевом побоище», но более краткие рассказы есть в «Житии» Сергия и в одной из летописей. А это в сумме дает солидную опору для подобного вывода. Скорее всего, бывший боярин Александр Пересвет, послушником ли, схимником ли, действительно бился с Челубеем и пал с оружием в руках.

А значит, по сию пору история Куликовской битвы нерасторжимо связана с историей Троице-Сергиевой обители.

Будьте в курсе предстоящих событий и новостей!

Присоединяйтесь к группе - Добринский храм

Русь знает много праведников: мучеников, исповедников, юродивых ради Христа, святителей, благоверных князей, преподобных (пустынников, молчальников, затворников, столпников, основателей монастырей)… Почему же среди них ярче всех горит звезда Сергия Радонежского?

Среди великого сонма русских святых преподобный Сергий Радонежский выделяется как звезда первой величины, его слава "высшей, солнечной природы"1: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда тот звезды разнится в славе (1 Кор. 15,41). К преподобному Сергию припадает православная Русь в самые трудные и ответственные моменты своего исторического бытия. Его величают Взбранным Воеводой, Ангелом-Хранителем, Игуменом Русской земли, обителью Святой Троицы. Еще во чреве матери начинается его молитвенное служение Триипостасному Богу - и продолжается на протяжении всей земной жизни и в блаженной вечности. Его богословские откровения о Святой Троице, запечатленные в иконе преп. Андрея Рублева, обнаруживают особую творческую связь святого с душой русского народа, его высшим религиозным, историческим и культурным призванием. Братство людей, готовая на жертву любовь между ними, их духовное единство, ориентированное на высшее единство Отца, и Сына, и Святаго Духа - вот как можно это призвание определить. Оно было в полной мере осуществлено в жизненном пути преподобного.

Преподобный Сергий Радонежский. Шитый покров первой четверти XV века – одно из наиболее ранних дошедших до нас изображений святого.

Вероятно, что он был исполнен к обретению мощей преподобного, которое произошло в 1422 году во время игуменства прп. Никона Радонежского. Очевидно, что это изображение обладает портретным сходством в большей степени, чем все иные изображения преподобного. Нет ничего невозможного в том, что в его исполнении так или иначе приняли участие люди, лично знавшие святого и помнившие его облик (год преставления преп. Сергия – 1392).

Икона Сергия Радонежского - постоянное напоминание верующему человеку о необходимости хранения души своей в смирении, скромности, уклонении от прелестей бесовских. Потому что сей подвижник благочестия - наиважнейшее звено цепи явлений, из которых выковывалось русское православие, утверждаемое на самоотверженной любви к Господу. Он был основателем Троице-Сергиевой Лавры, других монастырей, он примером личного целомудрия воспитал плеяду славных единомышленников. И он благословил князя Дмитрия Донского на славную победу над Мамаем, говоря, чтоб ничего тот не боялся - победа будет непременно.

У образа преподобного Сергия принято молиться за своих детей: чтобы были чисты душой, прилежны в учебе, не подвержены плохому влиянию.

Икона Сергия Радонежского подаст каждому просящему духовное и телесное исцеление, примирит с недоброжелателями, спасет от разных бед. То есть, сделает то, чем в своей земной жизни прославился сам святой, отмеченный особой Божьей благодатью.

Самыми же распространенными иконографическими типами образа преподобного являются его ростовые или поясные изображения. На них угодник Божий облачен в крестчатую пастырскую ризу, руки могут быть подняты в молении или благословении.

Сегодня во многих российских храмах рядом с образом Сергия Радонежского благоговейно хранятся частицы его святых нетленных мощей. Они - место поклонения тех, чье сердце исполнено любви к этому светочу православного благочестия, тех, кому необходимо испросить благое своим близким. Хотя, молитву, прочитанную перед домашней иконой - искреннюю, идущую от самого сердца - святой тоже обязательно услышит.

Святой преподобный Сергий Радонежский по молитве к нему защитит Вас от любых жизненных проблем. Cвятого просят защитить детей от дурного влияния, от неудач в учебе. Молитвы перед иконой святого, который сам был образцом смирения, помогают в обретении смирения и укрощении гордыни – и своей, и чьей-либо – так как гордыня известна как зло, от которого происходят многие неприятности в жизни нашей и окружающих.

Как защищает икона.

В память о благословении святым преподобным Сергием Радонежским благоверного князя Дмитрия Донского перед его сражением с ханом Мамаем на Куликовом поле и о молитвенной защите русских войск в этом памятном сражении и сейчас просят преподобного Сергия защитить Российскую державу от врагов.

Святой Сергий является одним из покровителей Москвы, в молитвах на празднование обретения святых мощей преподобного Сергия Чудотворца его просят защитить Москву от всяческих неурядиц и о благословении на процветание нашей столицы.

Также в молитве перед иконой святого просят защитить детей от дурного влияния, от неудач в учебе. Преподобный Сергий Радонежский по молитве к нему защитит Вас от любых жизненных проблем, в частности, его молят о защите вдов и детей, оставшихся без попечения.

И естественно, находясь в тезоименитстве со святым, все мужчины, носящие имя Сергей, будут иметь в его лице своего небесного покровителя, если, конечно, признают его таковым и будут обращаться к нему с просьбами о помощи и защите.

В чем помогает икона.

Святому Сергию нелегко давалась учеба, но после его горячих молитв Господь послал ему в обличье старца ангела, который благословил его на овладение грамотой, и святой преподобный Сергий Радонежский стал одним из мудрейших святых старцев. Теперь он сам предстоит перед Господом и помогает своей молитвой родителям, которые просят его о своих детях, если тем трудно дается учеба.

Если школьникам или студентам нелегко дается тот или иной предмет, то их молитва перед иконой Святого Сергия Радонежского помогает в овладении трудной для них наукой, ему также молятся перед экзаменами в школах и вузах, перед другими испытаниями в учебе. Бывает, что к его помощи прибегают при затруднениях в исследовательских процессах. То есть молитва перед иконой Преподобного Сергия Радонежского помогает во всех сложностях в познании чего-либо.

Обращение к иконе Преподобного Сергия помогает в судебных делах, и если Ваше дело праведное, то просите святого чудотворца, и он защитит Вас и от обидчиков, и от судебных ошибок, которые, как известно, случаются.

Также молитвы перед иконой Святого преподобного Сергия Радонежского, который сам был образцом смирения, помогают в обретении смирения и укрощении гордыни – и своей, и чьей-либо – так как гордыня известна как зло, от которого происходят многие неприятности в жизни нашей и окружающих.

Примечательно, что знаки о Богоизбранности посылались родителям преподобного, когда он находился еще во чреве матери. Так, однажды в храме он трижды подавал возгласы на Божественной литургии, которые слышала мать его Мария и другие молящиеся. Будучи младенцем, Варфоломей (так в миру звался отец Сергий) в постные дни недели - среду и пятницу, отказывался от материнского молока. А позже, когда ему не давалась школьная наука, черноризец предрек мальчику Высшее покровительство в учебе и добродетельный путь Божьего подвижника.

Тяга к монашеской жизни у Варфоломея была сильна, и после смерти родителей он уговаривает брата устроить пустынь в Радонежском лесу. На берегу Кончуры братья воздвигли небольшую деревянную церковь во имя Пресвятой Троицы. Там же, у приглашенного на жительство игумена Митрофана Варфоломей постригается в монахи под именем Сергий. Было это в 1335 году, а молодому иноку во время зарождения Лавры исполнилось всего 23 года.

Хоть пытается преподобный скрыть от мира духовные и физические подвиги, уже через десять лет дальняя пустынь превращается в Троицкий монастырь. В нем сам игумен Сергий всей своей самоотверженной жизнью непрестанно подает братии пример жизнестойкости, трудолюбия, кротости, смирения.

Введенный им устав общинножития предписывает монахам существовать исключительно собственным трудом и не держать личной собственности.

Слава обители растет, близ нее селятся простые крестьяне, богатые князья, они жертвуют щедрые подаяния, монастырь укрепляется. Он не только прирастает крепким, процветающим хозяйством, но, что самое главное, становится гнездом, в котором воспитываются будущие основатели русских обителей. Среди таких учеников Сергия - Сильвестр (Воскресенская Обнорская), Савва (Савво-Сторожевская), Кирилл (Кирилло-Белозерская), Ферапонт (Ферапонтова), всего более сорока имен.

Монастырская братия души не чаяла в необыкновенно прозорливом наставнике, чудотворце, который при этом отличался предельной душевностью и простотой в общении. Сила молитвы его была настолько сильна, что воскресила даже умершего ребенка, все приходящие к нему получали исцеления и требуемые вразумления. Духовные подвиги святого стали известны в самом Константинополе - Патриарх Филофей выразил преподобному свое признание. Он передал ему дары: Благословенную грамоту, крест, параман и схиму. Примечательно, что на склоне лет святитель Алексей просил Сергия принять от него первосвятительство, однако, несмотря на глубокое уважение, тот отказался.

Преподобный Сергий Радонежский начал почитаться народом еще до введения на Руси правил соборной канонизации. Предположительно, это произошло вскоре после обретения нетленными святых мощей преподобного в 1422 году (18 июля н.ст.). В этот день церковь отмечает его память, так же как и дату кончины преподобного - 8 октября (н.ст.) 1392 г.

За небесную чистоту души преподобный удостоился видения Самой Пресвятой Богородицы. Пречистая Матерь явилась святому, молившемуся вместе с учеником Михеем, чтобы возвестить о том, что отныне Она берет обитель под опеку. Сопутствовали Ей в дивном сошествии, просиявшем ярче солнца, апостолы Петр с Иоанном Богословом. Существует даже икона святого Сергия Радонежского с сюжетом, отражающим это знаменательное событие.

Преподобному Сергию суждено было обновить дух подвижничества на земле Русской, зажечь благодатный огонек во многих отдаленных пределах, стать духовным отцом многочисленных монашествующих. И Богу угодно было утешить его пророческим откровением. Однажды поздним вечером во время молитвы с небес сошел чудный свет, и голос неведомый сказал: - «Сергий! Ты молишься о детях своих духовных: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом – видишь какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальной Троицы!» И Сергий видит множество прекрасных птиц. Они летают и поют по монастырю и за его оградой. А таинственный голос продолжает: - «Так умножится стадо учеников твоих…». Ученики Сергия основали, по неполным данным, 23 монастыря. Из монастырей, основанных преподобным Сергием и его учениками, вышло более сотни иноков, прославленных Церковью святых. А ученики его учеников основали более 50 монастырей.

Память святого Преподобного Сергия Радонежского.

Когда день памяти святого.

День памяти святого преподобного Сергия Радонежского празднуется четырежды в год: 25 сентября/8 октября в день его преставления, 23 мая/5 июня – вместе с Собором Ростово-Ярославских святых, 5/18 июля в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 6/19 июля – вместе с Собором Радонежских святых.

Молитвенная традиция Cвятого преподобного Сергия Радонежского просят о просвещении разума к учению. Отроку Сергию трудно давалось учение, и после горячей молитвы Бог послал ему Ангела в виде старца, который благословил отрока. Среди прочих молитв преподобному Сергию молятся о детях, которым трудно дается учеба.

К молитвам преподобного Сергия прибегают для стяжания смирения, избавления от гордыни. К помощи святого преподобного Сергия Радонежского можно прибегать в любой беде и в любом затруднении.

Также святого преподобного Сергия Радонежского просят о сохранении и защите страны Российской от врагов.

Иконография святого преподобного Сергия Радонежского.

Святого Сергия Радонежского изображают в соотвествии с каноном для преподобных. "Святитель, сед, риза крестчатая, налево иноки в черных клобуках и мантиях, ризы чернель, исподы вохра, главы и крыши золотые, крест белый", - говорится о преподобном Сергии Радонежском в Лицевых святцах ХVII века. Никольского единоверческого монастыря в Москве.

В Троице-Сергиевой лавре хранится погребальный покров с гробницы Сергия с вышитым портретом святого. Он считается самым достоверным его изображением. Вышивальщицам удалось передать благородный облик человека потрясающей духовной силы, способного при этом понять и простить людские грехи. Шитый покров на мощи преподобного. Середина XV века. Синие фоны этого и самого первого покрова – поздние дополнения. Изначально цвет фона был темно-коричневым. Внешность Сергия также не успела к моменту его канонизации изгладиться из памяти современников.

Много разных чудес совершил угодник Божий. Дивен Бог во святых Своих, дивен в преподобном Сергии. И до сего времени гроб его является неоскудневаемым источником чудотворений: все с верою приходящие получают различные и богатые милости. Припадем и мы к раке многоцелебных мощей святого Сергия и в сердечном умилении воззовем: «Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас грешных».

Гусева Э.К. Особенности сложения иконографии «Сергиева видения» («Явления Богоматери преподобному Сергию») // Искусство средневековой Руси: Сб. статей. М., 1999. 276 стр.

Зубов В.П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. IX. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 145–158 стр.

«Москва: история, география, краеведение великого города и его окрестностей». В.Г. Глушкова. Москва «Школа-Пресс» 2007 г., 137 стр.

.«Житие Сергия Радонежского».

«Исторические портреты». В.О. Ключевский. Москва «Правда» 1990 г., 79 стр.

Преподобный Сергий Радонежский. Альбом / Авт.-сост. Н.Н. Чугреева. М., 1992., 47 стр.

Зубов В.П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. IX. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 163 стр.

«Великие русские. Русские святые». В.Н. Крутин. «Росмэн» 2012 г. 28 стр.

Гусева Э.К. Особенности сложения иконографии «Сергиева видения» («Явления Богоматери преподобному Сергию») // Искусство средневековой Руси: Сб. статей. М., 1999. 287 стр.

Благословение Сергия Радонежского

Перед выходом на сечу2 2 Сеча - кровопролитная битва отправился Дмитрий в Троицкую обитель. Жив еще был основатель этой святыни Московской земли Сергий Радонежский; его благословения и спрашивал Дмитрий. Преподобный устроил трапезу в своем монастыре для князя и для тех, кто прибыл тогда с ним. За трапезой стояла святая вода. Верный православному смирению, предпочитавший лучше золотом и серебром отделаться от врагов, чем отваживаться на кровопролитие, за столом Сергий сказал великому князю: «Почти дарами и честью нечестивого Мамая. Господь увидит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит»1 1 Алексеев В.В. Страницы российской истории . Москва: Издательство «Прибой», 1998. |

Дмитрий отвечал: «Я уже поступил так, отче, но он тем более несется на меня с гордостью».

Дмитрий посмотрел на двух монахов-братьев. Они были рослы, плечисты, крепко сложены, их черные волосы и бороды придавали мужества их виду. Один звался Пересвет, другой - Ослябя. Оба они были когда-то ратные люди, слыли богатырями, но отреклись от мирской суеты. Видно, жаль было ратным людям смотреть, что такие молодцы скрываются от поля битвы. Дмитрий сказал Сергию: «Дай мне, отче, на брань этих двух иноков! Мы знаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены к воинскому делу и к наряду».

Преподобный сказал инокам: «Я велю вам готовиться на ратное дело».

Сергий ваял схимы (шапки) с нашитыми крестами, возложил им на головы: «Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам доспех нетленный вместо тленного. Возьми же их с собой, великий княже, - продолжал святой муж, обращаясь к Дмитрию, - это тебе мои оружники, твои извольники».

Обратившись снова к монахам, Сергий проговорил: «Мир вам, возлюбленные братья Пересвет и Ослябя; пострадайте как доблестные воины Христовы».

После трапезы Сергий благословил великого князя и бывших с ним крестом и окропил святой водой.

Старец исполнился вдохновением и пророчески сказал великому князю: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник, Он победит и низложит супостатов твоих и прославит тебя».

Подготовка к Куликовской битве

Дмитрий выехал из Кремля на своем любимом коне. По правую руку от него ехал брат Владимир Андреевич. Князь окинул взором войско. Оно красовалось несметной толпой; крепки и скоры были у русских удальцов кони, нарядно блестели на них металлические колонтарии1 1 Колонарии - Кольчато-пластинчатый доспех из бляшек. Вооружены они были короткими шпагами, называемыми кордами (привозились в XIV веке в Россию из Польши), и длинными саблями. Солнце играло на остриях их колчар2 2 Колчар - копья и немецких сулиц3 3 Сулица - разновидность метательного оружия, в еловцах4 4 Еловец - Удлиненное навершие шлема их остроконечных шлемов, в покрашенных красной краской щитах.

Великий князь земли Русской обратился к войску- «Лепо нам, братия, положить головы за правоверную веру христианскую, чтоб не взяли поганые городов наших, чтоб не запустели церкви наши, да не будем рассеяны по лицу земли, а жены наши и дети не отведутся в плен, на томление от поганых. Да умолит за нас Сына Своего и Бога нашего Пречистая Богородица».

Ополчение двинулось. Громко ударили в варганы6 6 Варган - язычковый музыкальный инструмент, затрубили ратные трубы, ржание коней переливалось с громом военной музыки. Ополчение стало разделяться: Владимир Андреевич пошел на Брашево (к нынешним Бронницам), Белозерские князья - по Болвановской дороге, а сам Дмитрий - по дороге на Котел через Замоскворечье. Тогда, говорит поэтическое сказание, княгиня Евдокия с воеводскими женами провожала их с вершины своего золотоверхого терема и сидела под южными окнами в набережных сенях, следя глазами за исчезающим вдали войском.

За несколько верст от Коломны впадает в Москву-реку речка Северка. В устье ее встретили Дмитрия новые воеводы тех полков, которые уже ждали в Коломне. 20 августа Дмитрий с московскими полками въехал в Коломну. Епископ Герасим встретил его с крестом в воротах. На другой день, в воскресенье 21 августа, Дмитрий велел всем собраться на лугу, который назывался Девичьим полем. Все поле было усеяно необозримым воинством. Никогда еще на защиту Русской земли не были собраны силы в таком количестве.

Дмитрий построил все ополчение в боевой порядок: каждый полк с воеводой составлял отдел войска, а все полки составляли три больших отряда. Сам Дмитрий Московский находился в середине с воеводами своими и с Белозерским полком, предводительствуемым своими князьями. По левую руку предводителем был Лев Брянский, по правую - Владимир Андреевич, на его же стороне были ярославские князья, передовой полк был под начальством Дмитрия Всеволожа и Владимира Всеволожа.

Кроме прибывших с Дмитрием из Москвы, в Коломне собраны полки: Переяславский с воеводой Андреем Серкизом, Юрьевский с воеводой Тимофеем Валуевичем, Костромской с воеводой Иваном Родионовичем, Владимирский с воеводой князем Романом Прозоровским, Мещерский с воеводой князем Федором Елецким, Муромский с князьями Юрием и Андреем, Коломенский с воеводой Микулой Васильевичем. Оказалось, что еще многие не успели прийти. Особенно жалел Дмитрий, что мало было пехоты; но дожидаться не было времени. Надобно было идти в Рязанскую землю, в глубину степей, чтобы не дать Мамаю ворваться в пределы Московской и союзных ей земель. Дмитрий взял благословение у епископа Герасима идти за Оку.

Выбрали вожаков, знающих дорогу, а это были купцы-сурожане (богатые купцы). В тот век никто столько не путешествовал, никто так часто не передвигался с места на место, как торговцы, а потому естественно было их употребить провожатыми. Дмитрий нашел таких, которые много раз бывали и в Орде и в разных далеких краях и знали обычаи чужих земель и народов.

Войско двинулось к Лопасне, поворачивал вправо, чтобы предупредить соединение Литовского ополчения с Мамаевым. Так как еще многие не успели прийти, то великий князь оставил в Лопасне воеводу тысяцкого Тимофея Васильевича наблюдать за переправой, провожать пришедших через Оку и указывать им путь. Дмитрий дал приказание, проходя через Рязанскую землю, не трогать никого и не делать никаких насилий жителям. 26 августа он перешел через Оку и пошел Рязанской землей. По дороге к нему присоединились двое Ольгердовичей: Андрей, бывший князем в Пскове, и Дмитрий с Брянцами и Трубчевцами. Дмитрий Иванович послал передовой отряд проведывать неприятеля. Начальником этого отряда был Семен Мелик. С ним было много отважных и мужественных ратников. Они должны были повидаться с татарской стражей и послать скорую весть. Сам Дмитрий пошел по Рязанской земле. Погода благоприятствовала походу: осенние дни были теплы и ясны, земля суха. Остановились за двадцать три версты от Дона на месте, которое называлось Березы. Наступило 5 сентября. Из посланного отряда прибыли гонцы Петр Горский да Карп Олексин и сказали: «Мамай стоит на Дону на Кузьминой Гати и ожидает к себе Олега да Ягайла Литовского», - «А сколько силы у него?» - Отвечали вестники: «И перечесть нельзя».

Дмитрий Иванович собрал на совет князей и воевод и спросил: «Что Делать? Перевозиться ли за Дон или ждать на этой стороне?»

Некоторые говорили: «Надобно нам оставаться на этой стороне Дона. Врагов много: и татары, и рязанцы, и Литва. Оставим за собой реку - трудно будет назад идти, а мы должны себе удержать пуп. назад».

Ольгердовичи давали другой совет. «Если хочешь крепкого бою, вели сегодня же перевозиться, чтоб ни у кого мысли не было назад возвращаться; а что говорят у них силы велики, то что на это смотреть! Не в силе Бог, а в правде!»

В это время приехали гонцы из Троицы и привезли благословенную грамоту от преподобного Сергия. Преподобный напутствовал Дмитрия, счастливым пророчеством, поддерживал в нем храбростью решимость. Он убеждал его идти на врагов и обещал помощь Бога и Пречистой Богородицы Эта грамота без сомнения сделала многое: подтверждала она то пророчество, которому прежде поверил Дмитрий. В восторге надежды и вдохновения прочитав ее, московский князь в кругу своих сооружников воскликнул с псалмопевцем: «Си на колесницах и на конех, мы же имя Господа Бога нашего призовем!»

Находились многие, у которых осторожность брала верх над отвагой; они все еще настаивали, чтобы оставаться. Дмитрий сказал им: «Честная смерть лучше злого живота. Уж лучше было вовсе не идти против безбожных татар, чем пришедши сюда и ничего не сделавши, назад возвращаться». И великий князь по совету Ольгердовичей решил переправляться через Дон и отважиться на крепкий бой, на смертный бой, победить врагов или без поворота всем пропасть. В первый раз со времени Батыева ига Русь, собранная в лице воинственных детей своих, решилась предпочесть смерть рабству.

Войско двинулось к Дону и увидело его накануне праздника Рождества Богородицы, 7 сентября. Пришла весть: Мамай узнал, что идет на него Дмитрий. Передовые отряды Семена Мелика уже бились с татарами; Мамай уже видел своих татар, иссеченных русским оружием. «Все силы темные, силы всех властей и князей своих Мамай ведет на нас, - говорил Семен Мелик, - он уже на Гусином броду. Только одна ночь между нашими и их полками. Вооружайся, княже! Завтра нападут на нас татары».

Русские стали строить мосты, искать брод и перешли через Дон. По одним летописным сказаниям, эта переправа случилась вечером и ночью, по другим - рано утром.

Утром рано все войско стало готовиться к битве. Взошло солнце, но густой туман покрывал землю и ничего не было видно. Так прошло часа два. Эта мгла помогла русским. Дмитрий отправил тем временем Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка с избранным войском вверх по течению Дона за лес, в засаду. Наконец, туман стал рассеиваться, засияло солнце. Дмитрий, проехавшись перед полками, приободрял ратников.

«Отцы и братья! Ради Господа, подвизайтесь за веру христианскую и за святыя церкви. Смерть тогда - не в смерть, а в живот вечный». Потом он встал под свое великокняжеское черное знамя, помолился образу Спасителя, нарисованному на знамени, сошел с коня, отдал коня боярину своему Михаилу Бренку, снял с себя княжескую приволоку (плащ) и надел на Бренка, велел ему сесть на своего коня, а своему рынделю (знаменосцу) приказал нести перед ним великокняжеское знамя. Повесть говорит, что окружающие великого князя упрашивали его стать в безопасном месте, где бы он мог только смотреть не битву и давать ей ход, но великий князь отказался и ответствовал: «Я у вас первый с вами теперь». Дмитрий переодел своего боярина великим князем с той именно целью, чтобы сохранить себя от преждевременной гибели и еще более от позорного плена, потому что татары, узнав великого князя по знамени и по приволоке (верхняя короткая одежда без рукавов), приложили бы все усилия, чтоб схватить его. Иного побуждения быть не могло. Переодевшись в простого война, Дмитрий вкусил благословенного хлебца, который ему прислал Сергий со своей грамотой, и прочитал молитву, приложив руки к кресту, висевшему у него на груди.

К чему снятся цветы по соннику - "Сонник Ванги"

Необычная Масленица: Цветные блины и торт из блинов с зеленым чаем

После маммопластики — что нельзя когда увеличила грудь Больно ли удалять дренаж после маммопластики

Нафтизин: инструкция по применению Можно ли нафтизин ребенку

Краткий пересказ романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста Краткая информация приключения оливера твиста